来源:中国经济导报-中国发展网时间:2025-08-05 14:45

中国发展网讯 在信阳市浉河区谭家河乡李畈村的田野间,总能看到一个皮肤黝黑、脚步匆匆的身影穿梭于藤蔓交织的吊瓜架下。他就是潘信涛,一位扎根乡土的“新农人”。

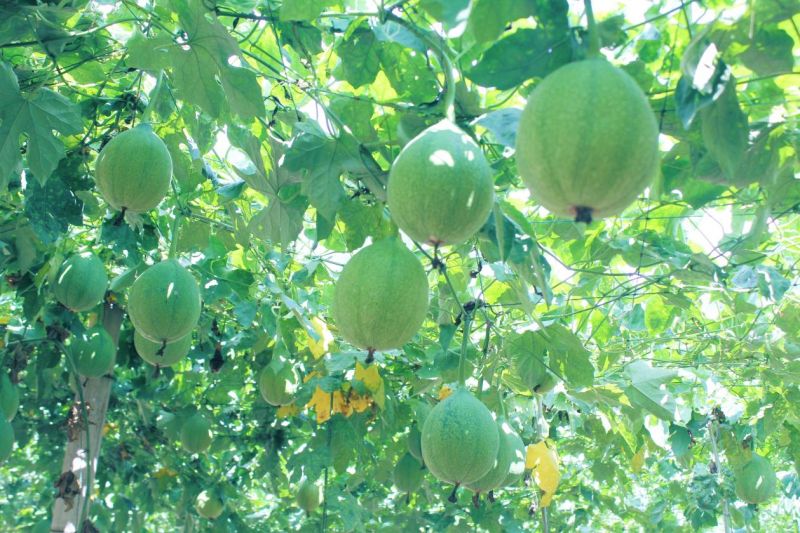

作为李畈村村委会委员,他深知乡村振兴离不开特色产业支撑,今年年初,他瞄准吊瓜易种植、收益稳的特点,毅然投身这一产业,以35亩试验田为画布,用汗水与智慧勾勒出乡村振兴的生动图景,让小小的吊瓜成为撬动乡村振兴发展的“金果子”。

田间拓荒,吊瓜藤蔓结出“致富果”

创业初期,潘信涛面临着不少难题。李畈村的土地此前多以传统作物为主,要种出优质吊瓜,土壤改良、品种选择都得下功夫。他多次前往十三里桥乡、安徽省、湖北省等吊瓜种植基地学习取经,带回适合本地气候的优良品种;又请来农业技术专家指导,改良土壤酸碱度,搭建起通风透光的标准化瓜架。从选种育苗到搭架施肥,他事事亲力亲为,白天顶着烈日在田间忙碌,晚上挑灯查阅资料,短短数月就从“门外汉”变成了村民眼中的“土专家”。

如今,35亩吊瓜田藤蔓缠绕、绿意盎然,一个个饱满的吊瓜挂满枝头,预计年产值可达20万元,为李畈村产业发展注入了鲜活的动能。

岗位惠民,帮助乡亲挣到“大外快”

在发展吊瓜产业的同时,潘信涛始终惦记着村里的闲置劳动力。李畈村留守老人多、妇女就业难,他便把产业发展与村民增收紧密结合。从土地翻耕、搭架栽苗,到后期的浇灌、除草、施肥、采摘等环节,每个环节都优先雇佣本村村民,累计为周边18名群众提供了稳定就业岗位。

68岁的村民张大爷腿脚不便,过去只能在家门口打零工,如今在吊瓜田负责日常看管,每月能稳拿2000多元;妇女们则利用农闲时间参与采摘,一天能挣100元,还不耽误照顾孩子。

“信涛这娃子实在,跟着他干活踏实,一年下来能多挣万把块呢!”正在田间忙碌的大娘笑着说,朴实的话语道出了大家的心声。

初心扎根,乡土沃野育出“领头雁”

作为村委会委员,潘信涛始终把带动乡村发展当作责任。他不仅自己投入20多万元用于吊瓜田基础设施建设和技术引进,还计划打造“种植+加工”产业链,目前已联系到食品加工厂,打算将部分吊瓜加工成干货,提升附加值。对于村民的请教,他从不藏私,谁家想试种吊瓜,他都会上门指导选地、育苗;遇到技术难题,他会牵头组织培训,请专家来村授课。

他常说:“一人富不算富,大家富才是真的富。”如今,在他的带动下,已有3户村民表示明年要跟着种吊瓜,李畈村的吊瓜产业正从“单打独斗”向“抱团发展”迈进,不仅让土地焕发新活力,更让村民看到了乡村振兴的希望,他也成了名副其实的致富带头人。

从一片试验田到带动一群人,潘信涛用实干证明,乡土人才扎根田野,同样能闯出一片天地。在他的规划里,未来的李畈村,会有连片的吊瓜基地、标准化的加工车间,吊瓜藤蔓将缠绕起更多村民的致富梦,推动乡村全面振兴和可持续发展,为乡村振兴注入活力,在乡村振兴的道路上谱写出更动听的乐章。(潘再军 彭延斌 詹玉洁)