来源:中国发展网时间:2025-09-10 15:29

卢氏一门,如长河奔涌,千年不息。从初唐的文墨星辉,到近代的抗战烽火;从实验室的精密仪器,到政坛的为民情怀;从茶盏间的袅袅清烟,到寻常巷陌的善举义行……卢氏血脉中流淌的不仅是姓氏的传承,更是一代代卢家人以不同姿态书写的精神长卷。这长卷里,有文人的风骨,实业家的担当,科学家的求真,更有普通人的赤诚,共同绘就一幅跨越时空的精神图谱。

初唐的晨光里,卢照邻以笔为剑,劈开文学的混沌。他位列“初唐四杰”,却非只耽于诗酒风流。其诗作如《长安古意》,既有“节物风光不相待,桑田碧海须臾改”的苍茫,亦有“寂寂寥寥扬子居,年年岁岁一床书”的孤傲。他出身范阳卢氏,本可凭门第安享荣华,却选择以文字叩问时代。即便晚年病困,仍将满腔悲愤倾注于笔端,孙思邈曾叹:“其文如病鹤唳空,声虽凄厉,骨格清奇。”卢照邻的孤绝,是卢氏精神的第一缕锋芒——不附权贵,不媚世俗,以文立魂。

而卢仝,则将这份孤傲化为对生活的另一种极致追求。他隐居少室山,破屋数间,图书满架,邻僧赠米度日。世人皆道他痴茶,他却以茶为道,写下“一碗喉吻润,二碗破孤闷。三碗搜枯肠,惟有文字五千卷”的《七碗茶歌》。茶盏中泡开的,不仅是苦涩与清香,更是一个文人将困顿化作诗意的超然。他拒谏官之位,甘为“茶仙”,在甘露之变中惨死,头颅无发,脑后钉钉。然其魂不灭,茶道精神自此融入华夏血脉,卢仝以另一种方式完成了对世间的“仕进”——不是入朝为官,而是以茶化人,以诗立心。

历史的烽烟骤起,卢氏血脉中的担当与热血,在乱世中迸发。卢作孚,这位被毛泽东称为“万万不可忘记的人”,以实业救国为志。1925年创办民生公司,打破长江航运的列强垄断,成为“中国船王”。1938年宜昌大撤退,他率船队顶着日寇炮火,在四十天内抢运三万人、十万吨物资入川,谱写中国版的“敦刻尔克”。那张印着“梦寐勿忘国家大难”的床单,悬于船舱,如一面无声的旗帜。他清廉自持,子女上学徒步往返,夫人进城卖针线,自己薪水多捐文化基金。临终遗嘱:“股票交国家,家具还公司。”卢作孚的“作孚”,是“作”于国,“孚”于民,以实业为舟,载民族于危难。

卢氏的脊梁,亦在战火中淬炼成钢。唐末卢绛举兵抗叛,明朝卢镗抗倭数十载,清末卢光稠起义护乡……而近代卢奕,更以忠烈名垂青史。安史之乱时,叛军压境,同僚奔逃,他独留长安,指挥百姓守城。城破被俘,宁死不降,骂贼而亡。其气节如利剑,刺破乱世阴霾。史书载:“卢奕之死,非独为卢氏荣,实为天下士人之楷模。”这份以命殉道的烈性,是卢氏精神的又一种形态——宁折不屈,义重于生。

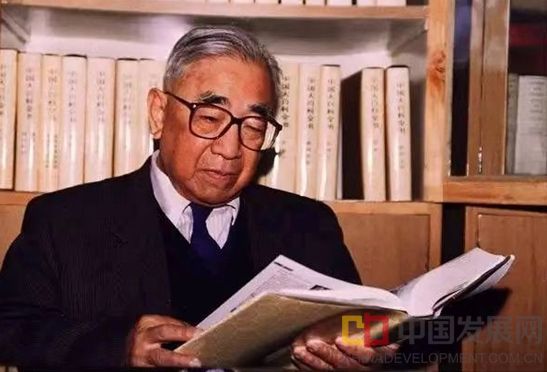

科学之光,亦在卢氏血脉中闪耀。卢嘉锡,这位结构化学的奠基人,在实验室中构筑微观世界的宏图。他提出固氮酶模型,引领中国化学跻身世界前沿。从厦大到福大,他往返执教,培育桃李;从科学院院长到人大副委员长,他以智报国。其书房悬郭沫若赠诗:“万岭波涛勇,千帆烟雨濛。”卢嘉锡的“勇”,是探索未知之勇,是扎根教育之勇,是甘坐冷板凳、以学术济世的勇。他的学生回忆:“先生讲课,能将艰深概念化作清风,拂过脑海,顿开茅塞。”科学家的卢氏血脉,以理性为剑,剖开混沌,照亮前路。

政坛之上,卢氏子孙亦承家风,为民躬身。卢展工,从北大荒知青到政协副主席,足迹踏过黑龙江的冻土,浙江的潮涌,福建的山海,河南的厚土。他常言:“官位如流水,民心是磐石。”在河南任上,他访贫问苦,推动民生工程;在政协,建言献策,促发展之良策。卢新宁,从北大才女到人民日报副总编,笔锋如炬,写下《在怀疑的时代依然需要信仰》,振聋发聩。她赴广西履职,仍怀赤诚,以文载道,以政惠民。他们的身影,是卢氏精神在新时代的延续——不恋权位,唯求为民。

而卢氏的星火,亦在平凡中点亮人间。卢大伟,这位祖籍河南济源的普通农民,干过大集体时代的生产队长、列车司炉工,干过县委书记、市委书记,以及省政府秘书长、省长助理。他在位时崇尚艰苦朴素,一心为民,退休后仍然做慈善事业。这份义举,如野草般生长在卢氏血脉的土壤里——不图虚名,唯存善念。卢氏的“大”,不在庙堂之高,亦在江湖之远;不在青史留名,而在心灯不灭。

千年卢氏,何以生生不息?其魂在“风骨”二字。文人不媚时,茶仙不逐利,实业家不贪财,将士不怯死,科学家不浮名,官员不恋权,平民不吝善。这风骨,如范阳郡的楣梁,撑起卢氏的门庭;如少室山的茶泉,滋养卢氏的魂魄;如长江的大浪,激荡卢氏的热血;如实验室的显微镜,照见卢氏的求真;如政坛的案牍,镌刻卢氏的为民。

今日,卢氏后人散落四海,或执笔为文,或潜心科研,或从政为民,或耕耘乡野。然其魂相通——卢荣景在商海搏浪,不忘回馈桑梓;卢瑞华在地壳深处寻真理,如先祖探茶道;卢新华于海外续写伤痕文学,仍怀故国赤子心。他们如星散于苍穹,却共辉于卢氏的精神银河。

卢氏长歌,千年未绝。这歌里,有卢植在东汉的经学铿锵,卢纶在边塞的慷慨诗声,卢怀慎在唐廷的清正之风,卢杞虽误国却警后世之诫,卢象升在明清之交的悲壮马蹄,卢思道在北朝的骈文雅韵……每一代卢家人,都在为这长歌添注新的音符。或高亢,或低沉,或激越,或悠长,却始终未改那根植于血脉中的精神基调——以清正立身,以担当济世,以风骨为魂。

站在历史的渡口回望,卢氏的千年长卷,实是一部华夏精神的缩影。他们以不同的姿态,在各自的时代坐标上,诠释着何为“中国人”的脊梁。这脊梁,不因盛世而骄,不因乱世而折,不因平凡而隐,不因显赫而腐。卢氏长歌,终将汇入民族的精神长河,不息地奔流,照亮后来者的前路。

卢氏星火,代代相传,灼灼其华,永耀华夏。这火,烧毁了世俗的尘埃,熔铸了精神的金钢,终成一座跨越千年的精神丰碑——上承古贤之风,下启来者之志,在历史的长风中,巍巍而立,永世不倾。(作者:卢新松)